Per gli acquisti online: spese di spedizione gratuite da 25€ - Per i soci Coop o con tessera fedeltà Librerie.coop gratuite a partire da 19€.

Libri e film di Pier Paolo Pasolini per riscoprire l’autore a 50 anni dalla scomparsa

Un viaggio per scoprire i libri di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa: tra romanzi, saggi e opere che raccontano la visione lucida e provocatoria di un intellettuale ancora attualissimo.

Era il 2 novembre 1975 quando il corpo di Pier Paolo Pasolini fu ritrovato senza vita all’idroscalo di Ostia. Scrittore, poeta, giornalista, regista: Pasolini fu questo e molto altro. Intellettuale dal forte impegno civile e politico, spesso scomodo e provocatorio, ha saputo restituire un ritratto veritiero dell’Italia del boom economico, con le sue ipocrisie e contraddizioni, il suo bigottismo, la tradizione cattolica, il fascismo e i suoi strascichi.

A cinquant’anni dalla sua tragica scomparsa, vogliamo ricordarlo attraverso le diverse forme che ha acquisito nel tempo la sua arte: i romanzi, le poesie, gli articoli e i film. Il risultato di una produzione prolifica e poliedrica che una morte prematura e ancora velata di mistero ha bruscamente e tristemente interrotto.

I migliori libri di Pier Paolo Pasolini

Nato a Bologna nel 1922 e laureatosi in lettere con una tesi su Pascoli, Pier Paolo Pasolini fu innanzitutto scrittore. La sua giovinezza friulana, l’approdo forzato a Roma, la vicinanza al marxismo, il rapporto tormentato con la Chiesa e l’omosessualità vissuta tra desiderio e timore segnarono profondamente la sua visione del mondo e della scrittura.

I suoi libri, specchio di un’Italia postbellica povera, nascono da una visione politica lucida e disincantata, ma anche da una profonda pietà per la miseria in cui versano coloro che vivono ai margini. I soggetti catturati dalla sua penna sono principalmente i sottoproletari, a cui Pasolini guarda con una compassione che non è mai pietistica e che, anzi, tenta di restituire dignità a chi ne è stato privato. Nel farlo, non fa sconti a nessuno: denuncia l’ipocrisia borghese, la violenza delle istituzioni, l’indifferenza dello Stato e il moralismo della Chiesa, suscitando scandalo e condanna da parte di una società che non era pronta a guardarsi allo specchio.

La sua scrittura mescola registri diversi: lingua colta e letteraria, dialetto romanesco, gergo dei ragazzi di strada e persino un tono lirico e sacrale, dando vita a un linguaggio vivo, contraddittorio, che rispecchia la realtà di un Paese in trasformazione. Ecco i titoli più rilevanti che hanno caratterizzato il “Pasolini scrittore”.

“Ragazzi di vita”

Pubblicato nel 1955, “Ragazzi di vita”, è un romanzo cruciale per conoscere e comprendere l’autore fino in fondo: non soltanto perché racchiude temi e scenari che ricorreranno in tutta la sua opera, ma anche perché fu al centro di accuse che lo costrinsero a ricorrere al tribunale. Nelle borgate romane del dopoguerra, un gruppo di adolescenti del sottoproletariato vive alla giornata, tra espedienti, piccoli furti, bagni improvvisati nel Tevere e sogni tanto fragili quanto audaci. Il protagonista Riccetto abita in una scuola trasformata in alloggio per sfollati e, tra i rumori dei cantieri e le ombre dei casermoni, tenta di ritagliarsi una via di fuga.

Pasolini racconta senza filtri la miseria e la vitalità di un mondo ai confini, dove anche il corpo diventa merce di scambio. La sua è una denuncia sociale dura e compassionevole, un invito a volgere lo sguardo verso quei contesti dove l’estrema povertà e la marginalizzazione conducono a una degradazione che è sia fisica che morale. Per la crudezza del linguaggio e i temi trattati, il romanzo fu addirittura accusato di oscenità e subì la censura, diventando uno dei testi più discussi e coraggiosi del Novecento italiano.

“Una vita violenta”

Dopo lo scandalo di “Ragazzi di vita”, Pier Paolo Pasolini inizia nel 1955 stesso a lavorare a una nuova storia ambientata nelle dimenticate periferie di Roma. Nasce così “Una vita violenta”, prosecuzione ideale del primo romanzo. Pubblicato nel 1959 dopo un’attenta revisione da parte dell’autore e dell’editore Garzanti per evitare nuove accuse di oscenità, il romanzo arriverà in finale al Premio Strega, vinto poi da “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Protagonista è Tommaso Puzzilli, giovane delle borgate romane che vive di furti, espedienti e prostituzione, fino all’incontro con Irene, che gli fa intravedere la possibilità di una vita diversa. Dopo il carcere e una lunga malattia, Tommaso prova a riscattarsi: trova un lavoro, si iscrive al PCI e tenta di integrarsi. Ma il suo gesto più umano, salvare la vita a una donna in pericolo, ha un caro prezzo da pagare. Come in “Ragazzi di vita", anche qui il riscatto coincide con esiti tragici: segno, nella visione di Pasolini, dell'impossibilità di conciliare purezza e sopravvivenza in un mondo corrotto.

“Il sogno di una cosa”

“Il sogno di una cosa” è in realtà uno dei primi romanzi scritti da Pasolini, risale infatti al periodo tra il 1948 e il 1949, quando l'autore fu costretto a rifugiarsi in Friuli per evitare la leva militare. Fu poi pubblicato soltanto nel 1962. Tanto nella trama quanto nelle scelte linguistiche, la storia risente del periodo friulano e del forte attaccamento che Pasolini nutre verso questa regione e la sua componente contadina, caratterizzata ai suoi occhi da una purezza quasi primigenia. Ma se da una parte in queste pagine risuona ancora la purezza delle origini, dall’altra vi è presagio della delusione e della fine di un sogno collettivo.

Ambientato nelle campagne friulane del dopoguerra, racconta la vita di tre giovani contadini, tra la povertà, il desiderio di riscatto e l’illusione di un futuro migliore. L’emigrazione, la miseria e la disillusione politica sono il cuore di un romanzo che, a metà tra autobiografia e realismo, restituisce l’atmosfera di un’Italia ancora segnata dalla guerra e dalle promesse mancate del socialismo. Il titolo non a caso richiama una frase che Karl Marx aveva rivolto a Arnold Ruge in una lettera, dove per lui “il sogno di una cosa” è il comunismo. Ma Pasolini la rielabora in forma di una più ampia meditazione poetica sulla giovinezza, sulla speranza e sulla perdita dell’innocenza. È un’opera segnata da idealismo e malinconia, dove si avverte la tensione tra la fede marxista e la compassione umana, cifra distintiva della sua narrativa. Il linguaggio conserva tracce di dialetto friulano e una forte componente lirica: Pasolini già allora si mostrava capace di unire lingua letteraria e parlato popolare, dando voce a un mondo contadino in via di scomparsa.

“L’odore dell’India-Passeggiatina ad Ajanta-Lettera da Benares”

“L’odore dell’India-Passeggiatina ad Ajanta-Lettera da Benares” , del 1962, nasce dal viaggio che Pier Paolo Pasolini compie l’anno precedente insieme ad Alberto Moravia ed Elsa Morante. Quello che inizia come un reportage per la rivista "Successo" diventa presto un libro a sé: un taccuino di viaggio, un diario di impressioni e riflessioni dove la realtà indiana si trasforma in specchio dell’anima e del pensiero dell’autore.

Tra le pagine di questo libro, organizzato come un taccuino di viaggio, Pasolini racconta un’India lontana da ogni esotismo, osservata con occhi intrisi di curiosità, tenerezza e inquietudine. Non c’è il mito dell’Oriente spirituale, ma la scoperta di una miseria antica e dignitosa che lo colpisce come un’epifania. L’India diventa per lui un luogo di rivelazione: un mondo che conserva la purezza arcaica perduta dall’Occidente, ormai asservito al consumismo e alla modernità borghese. Il linguaggio alterna descrizione poetica e tono giornalistico, mescolando lirismo, osservazione antropologica e indignazione civile.

“Teorema”

“Teorema”, del 1968, segna una svolta nella scrittura di Pier Paolo Pasolini, che abbandona il realismo delle borgate per entrare nel cuore della borghesia industriale italiana. Il romanzo, nato parallelamente all’omonimo film “Teorema”, racconta l’irruzione improvvisa di un misterioso ospite nella vita di una famiglia milanese benestante. La sua presenza, silenziosa, quasi sacrale, sconvolge i legami familiari, risveglia desideri repressi e costringe ciascun personaggio a confrontarsi con il vuoto della propria esistenza.

Sotto l’apparenza di una parabola erotica, il libro è una potente allegoria teologica e politica: l’ospite è figura ambigua, insieme divina e sovversiva, che rivela l’inconsistenza morale della borghesia e la perdita di ogni autenticità. Con questo romanzo Pasolini mette in scena il fallimento della modernità e della fede, sostituendo alla cronaca del sottoproletariato una riflessione sul sacro, sul corpo e sulla grazia.

“Petrolio”

“Petrolio” è l’ultima e più complessa opera di Pier Paolo Pasolini, scritta tra il 1972 e il 1975 e rimasta incompiuta a causa della sua morte, fu poi pubblicata postuma nel 1992. Concepito come un grande romanzo politico e allegorico, “Petrolio” racconta la storia di Carlo Valletti, dirigente dell’Eni, che vive una duplice esistenza: una borghese e rispettabile, l’altra dominata da pulsioni erotiche e visioni oniriche. La sua trasformazione in due entità speculari diventa l’emblema della scissione morale e spirituale dell’Italia del boom economico, un Paese sottomesso all’economia, ai giochi di potere e alla perdita dell’identità.

Al di là della trama, il romanzo è considerato il capolavoro di Pasolini, una sorta di testamento intellettuale dove convivono inchiesta giornalistica, riflessione teologica, simbolismo erotico, ma con una tendenza visionaria alla sperimentazione, che lascia il rammarico di avere tra le mani un’opera purtroppo non conclusa.

“Lettera al fratello”

La vita di Pier Paolo Pasolini è segnata dalla morte prematura del fratello minore Guido, partigiano rimasto ucciso durante gli anni della Resistenza. In “Lettera al fratello”, pubblicato postumo nel 1986, è raccolta la corrispondenza che i due intrattennero tra il 1941 e il 1945.

Quello che emerge è un Pasolini giovane e fragile, che alterna riflessioni politiche, dubbi morali e un affetto profondo, segnato dall’angoscia della guerra e dal bisogno di comprensione. Dunque, sebbene i toni fossero intimi e confessionali, non si fa a fatica a scorgere tra le righe quella lucidità che contraddistingue tutto il suo stile. La sua esperienza personale si fa quindi politica e un dolore privato diventa occasione di una più grande presa di coscienza civile.

“Le grandi poesie”

Accanto alla prosa, un posto d’onore per Pasolini lo ha certamente la poesia. Dalle prime “Poesie a Casarsa” (1942), scritte in dialetto friulano, fino alle raccolte più mature come “Le ceneri di Gramsci” (1957), “La religione del mio tempo” (1961) e “Trasumanar e organizzar” (1971), la scrittura in versi accompagnerà ogni sua fase creativa e ne sarà forse la sintesi più densa. Ne “Le grandi poesie”, antologia che raccoglie quelle più significative, emerge l’intera parabola del Pasolini poeta: dall’idillio contadino e giovanile alla disillusione civile e politica. La sua poesia è insieme lirica e terrena, colta e popolare, segnata da un linguaggio che unisce sacro e profano, desiderio e redenzione.

I saggi più rilevanti di Pier Paolo Pasolini

Tra gli anni Sessanta e Settanta, Pasolini abbandona la narrativa, per assumere il ruolo di intellettuale militante. Trasferisce così il suo sguardo cinico e impietoso dalle pagine dei suoi romanzi alle testate di grandi quotidiani, tra cui “Il Corriere della Sera”. Sono anni in cui gli intellettuali hanno un peso pubblico non indifferente e il loro pensiero è capace di orientare fortemente l'opinione pubblica. In questo scenario di fermento politico e culturale, la voce di Pasolini non poteva sicuramente mancare all’appello. Di seguito riportiamo le raccolte dei suoi articoli più importanti.

“Scritti corsari”

“Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini raccoglie gli articoli apparsi su “Il Corriere della Sera” e “Il Mondo” tra il 1973 e il 1975. In queste pagine Pasolini denuncia l’omologazione culturale, la fine dei valori popolari e la nascita di un nuovo potere: quello del consumismo e dei mass media. È una raccolta di denuncia, ma anche di dolore: quello di chi, assistendo una profonda trasformazione antropologica, vede scomparire l’Italia contadina, l’innocenza dei giovani, la libertà di pensare.

“Lettere luterane”

In continuità con “Scritti corsari”, anche “Lettere luterane” riporta tutta la riluttanza con cui Pasolini guarda al suo presente come a un tempo di irreversibile degrado. Si tratta anche in questo caso di articoli destinati a “Il Corriere della Sera” e “Il Mondo” che affrontano la crisi della scuola, il potere della televisione, la manipolazione dell’informazione, la perdita del senso critico. Ma qui la carica della sua invettiva si affina al punto da assumere le forme di una predica laica. Il titolo rimanda infatti a Lutero e al suo spirito eretico: anche Pasolini si pone come “riformatore”, deciso a mettere in discussione ogni certezza.

“Il fascismo degli antifascisti” di Pier Paolo Pasolini

Nella raccolta “Il fascismo degli antifascisti”, pubblicata nel 1975, Pasolini mette a nudo l’ipocrisia della borghesia progressista, accusandola di essere il volto moderno di un nuovo fascismo: non più politico, ma culturale e mediatico.

Nelle sue vesti di giornalista, denuncia il conformismo delle istituzioni, della sinistra e dell’informazione, che in nome del progresso hanno cancellato la complessità del reale. Il suo linguaggio, asciutto e diretto, è attraversato da una forza morale che rifiuta qualsiasi compromesso ideologico.

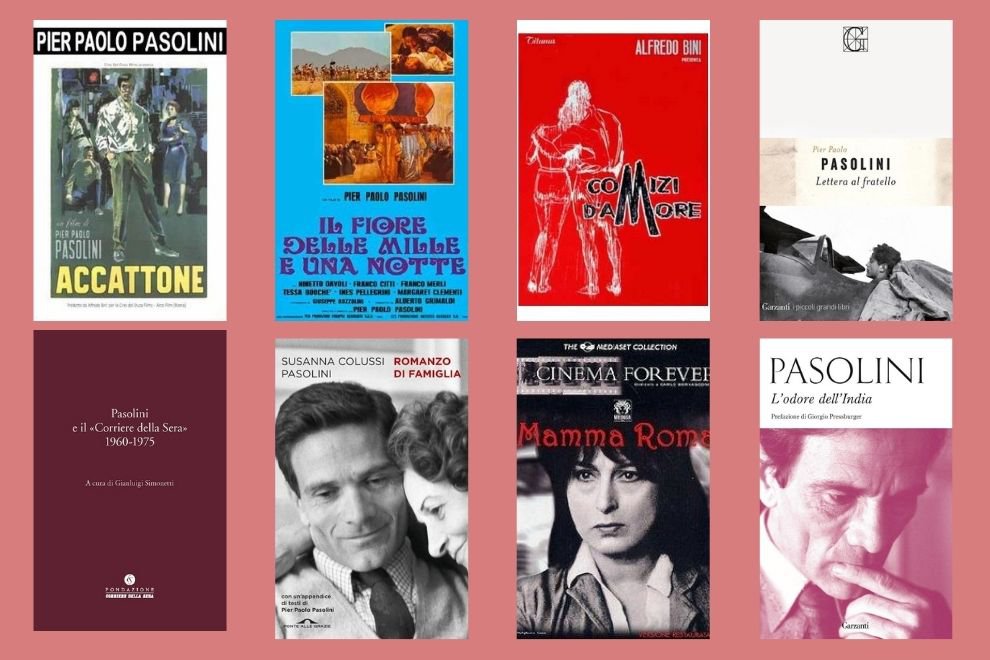

Oltre i libri: i film di Pier Paolo Pasolini

La scrittura non è l’unico veicolo a cui Pasolini affida il suo pensiero ingombrante. Dagli anni Sessanta inizia a esplorare anche il cinema, che gli permette di tradurre i dualismi a lui più cari: sacro e profano, purezza e corruzione, politica e poesia, in un linguaggio ancora più vivido e immediato.

Scopriamo insieme una rassegna dei film che lo hanno reso celebre come regista.

“Accattone”

“Accattone” di Pier Paolo Pasolini del 1961, rappresenta il suo esordio alla regia. Occasione in cui porta sullo schermo, come aveva fatto per i romanzi “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, i ragazzi delle borgate romane. Il film segue le vicende di Vittorio, detto Accattone, ladruncolo e sfruttatore di prostitute che vive ai margini della società. Girato in bianco e nero e interpretato da attori non professionisti, il film restituisce la brutalità e la grazia di un mondo perduto. È una tragedia popolare, dove la miseria assume la sacralità di un rito e la disperazione diventa forma di bellezza.

“Mamma Roma”

L’anno successivo Pasolini realizza “Mamma Roma”, interpretato da una straordinaria Anna Magnani. L’ex prostituta del titolo sogna una vita migliore per il figlio Ettore, ma il suo tentativo di riscatto finisce in tragedia. Il film è un potente ritratto della periferia romana e della sua umanità dolente, tra speranza, vergogna e amore incondizionato.

“Il Vangelo secondo Matteo”

Girato tra la Basilicata e la Calabria con attori non professionisti, “Il Vangelo secondo Matteo”, del 1964 è uno dei film più sorprendenti di Pasolini. Il Cristo che vi appare non è divino nel senso convenzionale, ma profondamente umano: un rivoluzionario della parola e della pietà. Il film, che vinse alla 25ª Mostra di Venezia il Premio Speciale della Giuria, e al Nastro d’Argento del 1965 si aggiudicò le categorie di miglior regia, fotografia e costumi, unisce rigore documentario e forza spirituale, restituendo al Vangelo la sua dimensione più autentica e popolare.

“Uccellacci e uccellini”

Con “Uccellacci e uccellini” del 1966, Pasolini si avvicina alla favola filosofica. Totò e Ninetto Davoli interpretano un padre e un figlio in viaggio attraverso un’Italia onirica e simbolica, accompagnati da un corvo parlante che predica il marxismo. Ironico e malinconico, il film riflette sulla fine delle ideologie e sulla necessità di conservare la tenerezza in un mondo che cambia.

“Edipo Re”

In “Edipo Re”, del 1967, Pasolini rilegge il mito classico come dramma personale e collettivo. Il film alterna l’antica Tebe al Friuli del regista, rimescolando vissuto personale, mito e psicanalisi. È una riflessione sulla colpa, sul desiderio e sul destino, dominata da una fotografia abbagliante e da un tono quasi visionario.

“Trilogia della vita”

Con “Decameron”, del 1971, inizia la celebre “Trilogia della vita", in cui Pasolini celebra l’eros come forza vitale e liberatoria. Ispirandosi alle novelle di Boccaccio, racconta con ironia e sensualità il corpo popolare e la sua innocenza, contrapposta all’ipocrisia della morale borghese. È un film solare e gioioso, dove la carne diventa linguaggio e la libertà è ancora possibile.

“I racconti di Canterbury” di Pier Paolo Pasolini del 1972, secondo capitolo della “Trilogia della vita”, trasporta sullo schermo le novelle di Chaucer. In un’Inghilterra medievale immaginata come fiera popolare, ritornano insieme il comico e il sacro, l’erotismo e la poesia. Il film vinse l’Orso d’Oro al Festival di Berlino e confermò la sua visione del sesso come energia creativa e popolare.

Con “Il fiore delle Mille e una notte”, del 1974, si chiude la “Trilogia della vita”. Ambientato tra Yemen, Iran ed Etiopia, il film intreccia storie d’amore e avventura in un Oriente mitico e sensuale. Qui l’eros è libertà assoluta, ma anche illusione: Pasolini, ormai disilluso, saluterà con quest’opera la fine della sua utopia, poco prima di rinnegare la trilogia stessa.

“Salò o le 120 giornate di Sodoma”

Ispirato a Sade, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, del 1976, è l’opera più estrema e controversa di Pasolini. Ambientato nella Repubblica di Salò, il film mette in scena un gruppo di giovani vittime del potere, ridotti a oggetti di violenza e umiliazione. È un’allegoria della corruzione politica e del dominio del consumo, un film disturbante e lucidissimo, che resta uno dei più discussi del cinema mondiale.

“Comizi d’amore”

Con “Comizi d’amore”, Pasolini abbandona la finzione per interrogare direttamente gli italiani. Questo è infatti un vero e proprio documentario con cui il regista si propone di percorrere il Paese chiedendo a uomini e donne di ogni età cosa pensano di sesso, matrimonio e moralità. Le risposte rivelano un’Italia divisa tra modernità e tradizione, innocenza e ipocrisia. È un ritratto corale e ironico, che racconta con verità e senza condanna un popolo ancora in cerca di sé.

Libri su Pier Paolo Pasolini per approfondire l’artista

Senza dubbio, Pasolini ha lasciato un’eredità artistica così ricca e multiforme da parlare da sola. Ma se vuoi approfondire la vita, le passioni, la militanza politica e l’arte che ne è derivata, ti lasciamo un elenco di libri e saggi per capire ancora di più chi era davvero questo straordinario autore.

“Vita di Pasolini” di Enzo Siciliano

“Vita di Pasolini” di Enzo Siciliano è una delle biografie più autorevoli dedicate all’autore. Amico e contemporaneo di Pasolini, l’autore ricostruisce con rigore e partecipazione la sua parabola umana e artistica: dall’infanzia friulana all’esilio romano, dalle battaglie civili ai processi, fino agli ultimi giorni di vita. Il libro raccoglie testimonianze dirette e documenti, rivelando un uomo diviso tra desiderio e colpa, poesia e polemica, sempre in lotta con il proprio tempo.

“Romanzo di famiglia” di Susanna Colussi Pasolini

Il legame tra Pasolini e la madre, Susanna Colussi Pasolini, è ricordato come particolarmente affettuoso e profondo. È proprio lei che attraverso “Romanzo di famiglia” ci offre un ritratto intimo e struggente del figlio, visto attraverso gli occhi di chi lo ha amato e conosciuto più di chiunque altro. Tra ricordi, lettere e frammenti di vita quotidiana, il libro restituisce la dimensione privata di un uomo fragile e dolente, che cercava nella scrittura un modo per redimere questo dolore.

“In difesa dell’umano. Tra passione e ideologia” di Paolo Desogus

Ne “In difesa dell’umano. Tra passione e ideologia”, il critico Paolo Desogus, analizza il pensiero politico e antropologico di Pasolini, sottolineando la sua capacità di leggere i mutamenti culturali con sguardo visionario. Il libro mostra come, dietro la sua polemica contro la modernità, si nasconda una profonda difesa dell’uomo e della sua libertà interiore.

“Pasolini e il «Corriere della sera» 1960 -1975” di Gianluigi Simonetti

“Pasolini e il «Corriere della sera» 1960-1975”, di Gianluigi Simonetti è il volume ideale per esplorare il Pasolini giornalista, scavando ancora più a fondo nei suoi lavori editoriali. Simonetti raccoglie e analizza gli interventi che l’autore pubblicò sulle pagine del quotidiano negli ultimi anni della sua vita. Attraverso articoli, inchieste e commenti, emerge la figura di un intellettuale “corsaro” che usa il giornale come tribuna pubblica per dialogare con il Paese. Il saggio ne mette in luce l’evoluzione linguistica e politica, offrendo una chiave di lettura preziosa per comprendere il rapporto tra Pasolini, i media e la società di massa.

“Pasolini e il cinema. Parola, visione, mito” di Gian Piero Brunetta

“Pasolini e il cinema. Parola, visione, mito” di Gian Piero Brunetta è un libro fondamentale se vuoi approfondire il Pasolini regista. Brunetta ripercorre film dopo film, la sua esperienza cinematografica, mostrando come Pasolini abbia costruito un linguaggio visivo personale, capace di unire poesia, antropologia e critica sociale. Il saggio indaga il suo rapporto con il sacro, l’erotismo e la rappresentazione del corpo, interpretando il cinema come la forma più alta della sua ricerca espressiva.

Intellettuale dalla voce autorevole e spesso scomoda, Pier Paolo Pasolini è stato capace di leggere il proprio tempo e, sorprendentemente anche il nostro, con una lucidità unica. L’anniversario della sua morte è solo una delle tante occasioni per riscoprirlo e lasciarsi guidare dall’attualità delle sue parole.

E tu, lo conoscevi già? Se no, è il momento perfetto per iniziare a leggerlo.