Per gli acquisti online: spese di spedizione gratuite da 25€ - Per i soci Coop o con tessera fedeltà Librerie.coop gratuite a partire da 19€.

Premio Nobel per la Letteratura: la storia e i vincitori

Scopri chi ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2025 e ripercorri la storia del premio, tra curiosità e vincitori delle edizioni passate.

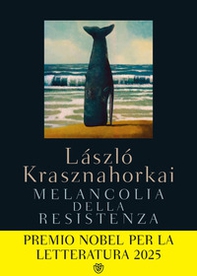

Ogni anno, il mese di ottobre porta con sé l’annuncio di uno dei riconoscimenti più attesi al mondo: il Premio Nobel per la Letteratura. Probabilmente, se ami leggere e restare al passo con tutte le novità editoriali, lo stai aspettando con impazienza. Se invece ami scrivere, magari qualche volta, ti sarà capitato di fantasticare con la mente e immaginarti lì, a Stoccolma, a essere proprio tu, tra applausi e riflettori, a ricevere l'ambito riconoscimento per il tuo ultimo libro. Per l’edizione 2025, l’annuncio del vincitore del Premio Nobel per la Letteratura è arrivato il 9 ottobre, come di consueto alle 13 in punto dal quartier generale dell’Accademia Svedese a Stoccolma. A essere incoronato è stato lo scrittore ungherese László Krasznahorkai.

Dietro a questo titolo, infatti, non si nasconde un semplice premio, ma un simbolo che attraversa secoli, culture e generazioni. Dai grandi classici che hanno fatto la storia fino agli autori e alle autrici contemporanee, il Nobel per la Letteratura è da sempre uno specchio della letteratura universale, capace di far emergere voci potenti e di regalare nuove prospettive.

Premio Nobel per la Letteratura 2025: vince l'autore di “Satantango” László Krasznahorkai

“Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”: con questa motivazione l’Accademia Svedese ha assegnato a László Krasznahorkai il Premio Nobel per la Letteratura 2025. Autore dallo stile ipnotico, costruito su frasi lunghissime che scandiscono un ritmo veloce, incessante, urgente — come le cose davvero importanti da dire— Krasznahorkai ha saputo raccontare l’assurdità e la grandezza dell’esistenza, il disordine della Storia e la fragile ricerca di senso dell’uomo contemporaneo.

Lo scrittore spiega come per lui “le parole e l’espressione musicale provengano dalla stessa fonte”: nei suoi romanzi, infatti, la melodia e la velocità della frase “decidono tutto”. Scrivere, per Krasznahorkai, è un atto necessario, un flusso continuo in cui ogni pausa sarebbe artificiale, e come ha dichiarato lui stesso solo “il Signore, se vorrà farlo”, potrà mettere il punto finale.

Tra le sue opere più note spicca “Satantango”, romanzo cupo e magnetico che ritrae un piccolo villaggio ungherese immerso nel fango e nell’attesa di una redenzione impossibile. Dal libro è stato tratto anche l’omonimo film di Béla Tarr, oggi considerato un capolavoro del cinema d’autore europeo.

Da leggere anche “Avanti va il mondo” , una raccolta di racconti che alterna ironia e visione apocalittica; “Guerra e guerra”, potente riflessione sulla follia della civiltà; e “Il ritorno del barone Wenckheim”, un romanzo che fa dell’attesa costante e disillusa il suo fulcro centrale.

Con questo riconoscimento, l’Accademia di Svezia celebra una voce che intreccia filosofia, tragedia e ironia, trasformando il caos della realtà in una meditazione sull’arte e sul destino umano. È il secondo autore ungherese a ricevere il Nobel, dopo Imre Kertész nel 2002: un passaggio di testimone ideale tra due scrittori che, con lucidità e compassione, hanno saputo raccontare il peso e la bellezza dell’esistenza.

Cos'è il Premio Nobel per la Letteratura: la storia e come funziona

Il Premio Nobel per la Letteratura è uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo, e per questo, ha il potere di trasformare la vita di uno scrittore o di una scrittrice e di portarne le opere nelle mani di milioni di lettori. È stato istituito dal testamento di Alfred Nobel, l’inventore svedese della dinamite, che nel 1895 decise di destinare gran parte del suo patrimonio alla creazione di cinque premi internazionali per chi avesse reso un “grande beneficio all’umanità”. Tra questi, volle che ci fosse anche un riconoscimento alla letteratura, per premiare autori e autrici che con i loro libri contribuiscono a far crescere il pensiero e la cultura del mondo.

Dal 1901 il compito di scegliere i premiati spetta all’Accademia Svedese, istituzione fondata nel Seicento e tuttora custode della lingua e della cultura svedese. Ogni anno i suoi membri ricevono centinaia di proposte di candidatura. Queste ultime possono arrivare solo da professori universitari di letteratura, membri di accademie simili, vincitori precedenti o personalità autorizzate. Nessuno può candidarsi da sé, e i nomi restano segreti per cinquant’anni. In primavera, il comitato Nobel restringe la lista, legge e discute le opere, fino alla decisione finale, che viene annunciata tradizionalmente a ottobre, con una conferenza stampa seguita in diretta dai media di tutto il mondo. La cerimonia ufficiale si svolge invece il 10 dicembre a Stoccolma, giorno dell’anniversario della morte di Alfred Nobel: qui il premiato o la premiata riceve una medaglia d’oro, un diploma e una somma in denaro, oltre a un riconoscimento simbolico che vale più di qualsiasi cifra. L’evento è parte della cosiddetta Settimana Nobel, che culmina con il grande banchetto reale alla presenza della famiglia reale svedese e di ospiti da tutto il mondo.

In più di un secolo, il premio è stato attribuito a 121 scrittori e scrittrici di ogni parte del mondo, da Thomas Mann a Gabriel García Márquez, da Toni Morrison a Wisława Szymborska.

Il primo vincitore del Premio Nobel per la Letteratura: Sully Prudhomme

Era il 1901 quando la storia del Premio Nobel per la Letteratura ebbe inizio, e a riceverlo fu il poeta francese Sully Prudhomme, battendo due giganti come Émile Zola e Lev Tolstoj, considerati all’epoca i favoriti. L’Accademia Svedese volle premiare in lui, come recita la motivazione ufficiale, per “la composizione poetica che testimonia un alto idealismo, la perfezione artistica e una rara unione delle qualità del cuore e dell’intelletto”. Nato nel 1839, Prudhomme apparteneva alla corrente parnassiana, movimento francese del XIX secolo, che si opponeva al sentimentalismo romantico, esaltando l'impersonalità, la perfezione formale e l'arte per l'arte. Prudhomme, infatti, scriveva versi che univano rigore formale e riflessione filosofica, dove l’emozione non si separava mai dal pensiero. Tra le sue opere più note figurano “Stances et Poèmes”, “Les Vaines Tendresses” e “Les Destins”, raccolte che esprimono un’idea della poesia come equilibrio tra sentimento e ragione. Un riconoscimento, il suo, che aprì la lunga tradizione del Nobel letterario, inaugurando un secolo di grandi voci e di storie indimenticabili.

La vincitrice dell’anno passato: Han Kang con “La vegetariana”

Nel 2024 il Nobel è andato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, con “La vegetariana", per la sua intensa prosa poetica che affronta le ferite della Storia e mostra la fragilità della vita umana”. Il libro racconta di Yeong-hye, moglie e madre che la società che la circonda ha reso anonima e che dalla decisione iniziale di non mangiare più carne, comincia a rifiutare ogni convenzione sociale.

L’elenco di tutti i vincitori del Premio Nobel per la Letteratura

Ma quali sono altri autori o autrici che nel corso della loro carriera, hanno avuto l’onore di ricevere un riconoscimento così illustre? Li abbiamo raccolti qui, suddivisi per ventenni. Sono tanti i grandi nomi che il Nobel ha celebrato e che hanno lasciato un segno nella storia del libro. Di seguito la lista completa.

I vincitori del Premio Nobel per la letteratura: anni 2023–2010

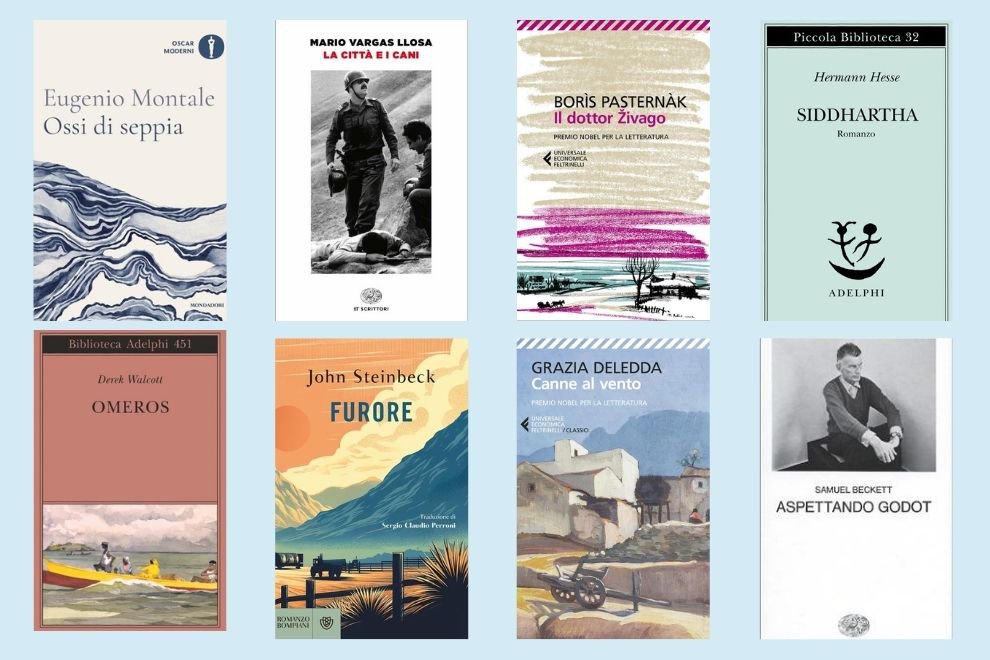

I libri che hanno ottenuto il Premio Nobel per la Letteratura sono spesso lo specchio di una società in trasformazione, fotografie di un presente destinato a farsi storia. Così accade con “Gli anni” di Annie Ernaux, vincitrice del Nobel nel 2022: una cronaca individuale che diventa racconto collettivo, un “io” che si dilata fino a farsi “noi”. Attraverso ricordi, fotografie, oggetti e frammenti di vita quotidiana, Ernaux ricostruisce più di sessant’anni di storia francese, dal dopoguerra ai primi Duemila, fondendo memoria personale e memoria sociale. Con una lingua nitida e incisiva, trasforma il tempo vissuto in testimonianza universale, mostrando come la vita di una donna possa contenere quella di un intero secolo.

Ecco la lista con tutti i vincitori:

- 2023: Jon Fosse, “Mattina e sera”

- 2022: Annie Ernaux, “Gli anni”

- 2021: Abdulrazak Gurnah, “Sulla riva del mare”

- 2020: Louise Glück, “Averno”

- 2019: Peter Handke, “La donna mancina”

- 2018: Olga Tokarczuk, “I vagabondi”

- 2017: Kazuo Ishiguro, “Quel che resta del giorno”

- 2016: Bob Dylan, Lyrics, 1961–2012

- 2015: Svetlana Aleksievič, “Preghiera per Černobyl’”

- 2014: Patrick Modiano, “Dora Bruder”

- 2013: Alice Munro, “Nemico, amico, amante…”

- 2012: Mo Yan, “Sorgo rosso”

- 2011: Tomas Tranströmer, Poesie

- 2010: Mario Vargas Llosa, “La città e i cani”

I vincitori del Premio Nobel per la letteratura: anni 2009-1990

Tra i vincitori di questo decennio vogliamo ricordare Günter Grass che, con voce irriverente e surreale, ne “Il tamburo di latta”, racconta la storia di Oskar Matzerath, un bambino che a tre anni decide di smettere di crescere e di affrontare il mondo armato solo del suo tamburo di latta. Attraverso la sua narrazione grottesca e tagliente scorrono le ombre della Germania del Novecento: il nazismo, la guerra, la colpa collettiva. Pubblicato nel 1959, questo romanzo simbolo del dopoguerra tedesco fonde realismo magico e critica storica, restituendo una voce nuova e dissacrante alla letteratura europea. Il libro, che già nel 1979 era stato portato sul grande schermo da Volker Schlöndorff, vincendo la Palma d’Oro e l’Oscar come miglior film straniero, valse a Grass il Premio Nobel per la Letteratura soltanto nel 1999.

Altri vincitori sono stati:

- 2009: Herta Müller, “Il fiato dei muri”

- 2008: Jean-Marie Gustave Le Clézio, “Il diluvio”

- 2007: Doris Lessing, “Il taccuino d’oro”

- 2006: Orhan Pamuk, “Il mio nome è Rosso”

- 2005: Harold Pinter, “Montagne linguistiche”

- 2004: Elfriede Jelinek, “La pianista”

- 2003: J. M. Coetzee, “Vergogna”

- 2002: Imre Kertész, “Essere senza destino”

- 2001: V. S. Naipaul, “Una casa per Mr. Biswas”

- 2000: Gao Xingjian, “La montagna dell’anima”

- 1999: Günter Grass, “Il tamburo di latta”

- 1998: José Saramago, “Cecità”

- 1997: Dario Fo, “Mistero buffo”

- 1996: Wislawa Szymborska, “Opere”

- 1995: Seamus Heaney, “District and Circle”

- 1994: Kenzaburō Ōe, “Un’idea di poesia”

- 1993: Toni Morrison, “Amatissima”

- 1992: Derek Walcott, “Omeros”

- 1991: Nadine Gordimer, “Il conservatore”

- 1990: “Octavio Paz”,“Libertà sulla parola”

I vincitori del Premio Nobel per la letteratura: anni 1989-1970

Questi sono gli anni che vedono vincitore Eugenio Montale, con “Ossi di seppia", la raccolta che segna l’esordio e l’identità poetica dell’autore, premio Nobel per la Letteratura nel 1975. In questi versi la natura ligure diventa specchio dell’animo umano: pietre, mare e luce arsa raccontano la fatica di vivere e la ricerca di un varco oltre l’aridità del quotidiano. Con linguaggio asciutto e musicale, Montale oppone alla disillusione del Novecento una poesia di resistenza, in cui ogni immagine è un frammento di verità.

Altri vincitori sono stati:

- 1989: Camilo José Cela, “La famiglia di Pascual Duarte”

- 1988: Naguib Mahfuz, “Il rione dei ragazzi”

- 1987: Joseph Brodsky, Poesie e saggi

- 1986: Wole Soyinka, “La morte e il cavaliere del Re”

- 1985: Claude Simon, “La strada delle Fiandre”

- 1984: Jaroslav Seifert, Poesie

- 1983: William Golding, “Il signore delle mosche”

- 1982: Gabriel García Márquez, “Cent’anni di solitudine”

- 1981: Elias Canetti, “Massa e potere”

- 1980: Czesław Miłosz, Poesie

- 1979: Odysseas Elytis, Poesie

- 1978: Isaac Bashevis Singer, “La famiglia Moskat”

- 1977: Vicente Aleixandre, Poesie

- 1976: Saul Bellow, “Herzog”

- 1975: Eugenio Montale, “Ossi di seppia”

- 1974: Eyvind Johnson / Harry Martinson, opere scelte

- 1973: Patrick White, “L’albero dell’uomo”

- 1972: Heinrich Böll, “Opinioni di un clown”

- 1971: Pablo Neruda, “Cento sonetti d’amore”

- 1970: Aleksandr Solženicyn, “Arcipelago Gulag”

I vincitori del Premio Nobel per la Letteratura: anni 1969-1950

“Aspettando Godot” di Samuel Beckett è un’opera teatrale che ha riscritto la storia del teatro novecentesco, ma è anche quella che è valsa all’autore il Premio Nobel per la Letteratura per il 1969. La trama è semplice, quasi inesistente: due vagabondi, Vladimir ed Estragon, attendono invano l’arrivo di un certo Godot, di cui non sanno nulla. In questo tempo sospeso parlano, litigano, si riconciliano, riflettono sull’esistenza. Ma Godot non arriva mai. In realtà, il cuore dell’opera non è l’attesa in sé, ma ciò che essa rappresenta: la condizione umana, l’assurdità della vita, il bisogno di dare senso a un tempo che sfugge. Beckett costruisce un teatro spoglio, fatto di silenzi e ripetizioni, in cui la comicità convive con la disperazione. Considerato il manifesto del teatro dell’assurdo, “Aspettando Godot” è una parabola senza tempo sull’attesa, sulla speranza e sull’incapacità di smettere di cercare un significato, anche quando sembra non essercene uno.

Vediamo adesso l’elenco completo di tutti i vincitori dal 1969 al 1950.

- 1969: Samuel Beckett, “Aspettando Godot”

- 1968: Yasunari Kawabata, “Il paese delle nevi”

- 1967: Miguel Ángel Asturias, “Il signor Presidente”

- 1966: Shmuel Yosef Agnon / Nelly Sachs, opere scelte

- 1965: Michail Šolochov, “Il placido Don”

- 1964: Jean-Paul Sartre, “La nausea”

- 1963: Giorgos Seferis, Poesie

- 1962: John Steinbeck, “Furore”

- 1961: Ivo Andrić, “Il ponte sulla Drina”

- 1960: Saint-John Perse, Poesie

- 1959: Salvatore Quasimodo, Poesie

- 1958: Boris Pasternak, “Il dottor Živago”

- 1957: Albert Camus, “La peste”

- 1956: Juan Ramón Jiménez, Poesie

- 1955: Halldór Laxness, “Gente indipendente”

- 1954: Ernest Hemingway, “Il vecchio e il mare”

- 1953: Winston Churchill, “Storia della Seconda guerra mondiale”

- 1952: François Mauriac, “Nido di vipere”

- 1951: Pär Lagerkvist, “Il nano”

- 1950: Bertrand Russell, “La conquista della felicità”

I vincitori del Premio Nobel per la Letteratura: anni 1949-1910

In questo viaggio a ritroso tra autori e autrici insigniti del premio più prestigioso della letteratura, non possiamo non menzionare Grazia Deledda, scrittrice sarda e prima donna italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura nel 1926. Ambientato in una Sardegna arcaica e solitaria, “Canne al vento”, il libro che la consacra a vincitrice, racconta la vicenda delle sorelle Pintor, nobildonne decadute che vivono isolate in un piccolo paese, sorvegliate dal fedele servitore Efix, la cui esistenza è segnata dal rimorso e dal desiderio di redenzione.

Il vento che soffia tra le canne del titolo diventa simbolo dell’uomo davanti al destino: fragile, piegato dalla colpa, ma capace di rialzarsi.

Lungo il trentennio ‘49-’10, l’ultimo della nostra rassegna, i vincitori sono stati:

- 1949: William Faulkner, “L’urlo e il furore”

- 1948: T. S. Eliot, “Quattro quartetti”

- 1947: André Gide, “I falsari”

- 1946: Hermann Hesse, “Siddharta”

- 1945: Gabriela Mistral, Poesie

- 1944: Johannes V. Jensen, “Il lungo viaggio”

- 1943: non assegnato

- 1942: non assegnato

- 1941: non assegnato

- 1940: non assegnato

- 1939: Frans Eemil Sillanpää, “Silja”

- 1938: Pearl S. Buck, “La buona terra”

- 1937: Roger Martin du Gard, “I Thibault”

- 1936: Eugene O’Neill, “Il lutto si addice ad Elettra”

- 1935: non assegnato

- 1934: Luigi Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore”

- 1933: Ivan Bunin, “Il signore di San Francisco”

- 1932: John Galsworthy, “La saga dei Forsyte”

- 1931: Erik Axel Karlfeldt, Poesie

- 1930: Sinclair Lewis, “Babbitt”

- 1929: Thomas Mann, “La montagna incantata”

- 1928: Sigrid Undset, “Kristin Lavransdatter”

- 1927: Henri Bergson, “Saggio sui dati immediati della coscienza”

- 1926: Grazia Deledda, “Canne al vento”

- 1925: George Bernard Shaw, “Pigmalione”

- 1924: Władysław Reymont, “I contadini”

- 1923: W. B. Yeats, “The Tower”

- 1922: Jacinto Benavente, “La malquerida”

- 1921: Anatole France, “Il delitto di Sylvestre Bonnard”

- 1920: Knut Hamsun, “Fame”

- 1919: Carl Spitteler, “Primavera olimpica”

- 1918: non assegnato

- 1917: Karl Gjellerup / Henrik Pontoppidan, opere scelte

- 1916: Verner von Heidenstam, Poesie

- 1915: Romain Rolland, “Gian Cristoforo”

- 1914: non assegnato

- 1913: Rabindranath Tagore, “Gitanjali”

- 1912: Gerhart Hauptmann, “I tessitori”

- 1911: Maurice Maeterlinck, “Pelleas e Melisanda”

- 1910: Paul Heyse, “L’ultimo centauro”

Un elenco che continua a crescere, arricchendo librerie, biblioteche e scaffali di tutto il mondo e che racchiude in queste voci e queste storie tutta la complessità dell’animo umano, oltre che di questo secolo e di quello scorso.

E tu, hai già letto il libro vincitore dell’edizione del 2025?